Majalah Farmasetika, 10 (4) 2025, 267-280

https://doi.org/10.24198/mfarmasetika.v10i4.64634

Artikel Penelitian

Rizzqi Septiprajaamalia Rosdianto*

Program Studi Farmasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Muhammadiyah Bandung, Jawa Barat, Indonesia

*E-mail : rizzqisepti@umbandung.ac.id

(Submit 25/06/2025, Revisi 17/07/2025, Diterima 09/08/2025, Terbit 13/08/2025)

Abstrak

Asam mefenamat merupakan obat antiinflamasi non steroid (AINS) yang memiliki kelarutan rendah dalam air, sehingga dapat mempengaruhi laju disolusinya. Kokristalisasi merupakan salah satu metode yang dapat meningkatkan kelarutan dan disolusi zat aktif melalui interaksi dengan koformer. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh metode kokristalisasi terhadap laju disolusi asam mefenamat dengan menggunakan asam sitrat sebagai koformer. Kokristalisasi dilakukan dengan metode Liquid-Assisted Grinding (LAG) menggunakan etanol 96% sebagai pelarut. Karakterisasi hasil kokristal dilakukan menggunakan Fourier Transform Infrared (FTIR) untuk mengidentifikasi interaksi molekuler, Differential Scanning Calorimetry (DSC) untuk analisis termal, Powder X-Ray Diffraction (PXRD) untuk melihat perubahan kristalinitas, dan Scanning Electron Microscope (SEM) untuk mengamati morfologi partikel. Hasil karakterisasi menunjukkan adanya perubahan spektrum FTIR yang mengindikasikan pembentukan ikatan hidrogen antara asam mefenamat dan asam sitrat. Analisis DSC menunjukkan perubahan titik lebur, menandakan terbentuknya fase baru. Data PXRD mengungkapkan perubahan pola difraksi yang mengindikasikan munculnya perbedaan struktur kristalinitas dibandingkan dengan komponen murninya. Hasil SEM menunjukkan perubahan morfologi partikel yang lebih homogen dan berukuran lebih kecil. Uji disolusi menunjukkan bahwa KKAM 1:2 secara signifikan meningkatkan laju disolusi dibandingkan bentuk murninya. Dengan demikian, metode kokristalisasi menggunakan LAG dengan asam sitrat sebagai koformer terbukti efektif dalam meningkatkan laju disolusi asam mefenamat.

Kata kunci: Asam mefenamat, asam sitrat, disolusi, kokristalisasi, Liquid-Assisted Grinding.

Teks Lengkap:

Pendahuluan

Asam mefenamat (AM) adalah obat antiinflamasi non-steroid (AINS) yang banyak digunakan untuk mengatasi nyeri ringan hingga sedang. Namun, asam mefenamat termasuk dalam Sistem Klasifikasi Biofarmasetika (BCS) kelas II, yang ditandai dengan kelarutan rendah dan permeabilitas tinggi, sehingga menyebabkan bioavailabilitas yang terbatas. Kelarutan yang rendah ini dapat menghambat efektivitas terapeutik asam mefenamat1.

Berbagai metode telah dikembangkan untuk meningkatkan kelarutan dan laju disolusi obat dengan kelarutan rendah, salah satunya adalah kokristalisasi. Kokristalisasi melibatkan pembentukan kristal baru melalui interaksi non-kovalen antara molekul obat dan koformer yang sesuai, yang dapat meningkatkan sifat fisikokimia obat, termasuk kelarutan dan laju disolusi. Peningkatan sifat fisikokimia dan mekanik suatu obat, seperti kestabilan termal, higroskopisitas serta kompresibilitas serbuk yang berperan penting dalam formulasi farmasetik2.

Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa pembentukan kokristal asam mefenamat dengan berbagai koformer, seperti parasetamol dan asam nikotinat, dapat meningkatkan laju disolusi secara signifikan. Dalam hal ini, pemilihan koformer menjadi faktor kunci yang menentukan keberhasilan kokristalisasi. Asam sitrat (AS) sebagai koformer yang umum digunakan memiliki sifat hidrofilik yang dapat berinteraksi dengan asam mefenamat melalui ikatan hidrogen. Penggunaan asam sitrat sebagai koformer telah diterapkan pada obat lain, seperti trimetoprim, dan menunjukkan peningkatan kelarutan dan laju disolusi3. Maka dari itu asam sitrat ini berpotensi diterapkan pada pengembangan kokristal asam mefenamat untuk meningkatkan disolusi dan kestabilan kokristal yang dihasilkan.

Metode Liquid-Assisted Grinding (LAG) merupakan teknik yang efektif dalam sintesis kokristal, di mana pelarut dalam jumlah kecil digunakan4 untuk memfasilitasi interaksi antara molekul obat dan koformer selama proses penggilingan. Metode ini menawarkan pendekatan yang ramah lingkungan dan efisien dalam menghasilkan kokristal dengan sifat yang diinginkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh metode kokristalisasi terhadap laju disolusi asam mefenamat dengan menggunakan asam sitrat sebagai koformer dan metode LAG dalam proses pembuatannya. Diharapkan bahwa pembentukan kokristal asam mefenamat-asam sitrat dapat meningkatkan laju disolusi dan bioavailabilitas asam mefenamat.

Metode

Alat

Instrumen PXRD, instrumen SEM (Laboratorium Pusat Survey Geologi), instrumen DSC, FTIR (Jasco FT/IR 4x), alat uji disolusi (GG Dissolution Tester), spektrofotometer UV-Visible (PG Instrumen T60), timbangan analitik (Osuka JA203P), pH meter, vortex mixer.

Bahan

Asam Mefenamat (99,8%, PT. Lucas Djaja), asam sitrat monohidrat (>99%, Bratachem), etanol 96%, KH2PO4, NaOH, aquadest.

Prosedur

Pembuatan Kokristal Asam Mefenamat (KKAM)

Kokristal asam mefenamat-asam sitrat dibuat berdasarkan perbandingan molar 1:1 dan 1:2 menggunakan metode Liquid-Assisted Grinding. Sebanyak 241,285 mg asam mefenamat dan 192,124 – 384,248 mg asam sitrat dimasukkan ke dalam mortar, kemudian ditambahkan etanol 96% hingga seluruh bahan terbasahi. Campuran tersebut digerus mengunakan alu selama 15 menit hingga homogen, lalu dikeringkan di suhu ruang4.

Karakterisasi KKAM

Kokristal dikarakterisasi menggunakan instrumen Scanning Electron Microscope (SEM) , Differential Scanning Calorimetry (DSC), Fourier Transform Infared (FTIR) dan Powder X-Ray Difractometry (PXRD).

Pembuatan Media Disolusi

Media disolusi yang digunakan dalam uji disolusi berupa dapar fosfat pH 7,4. Media ini disiapkan dengan mencampurkan 250 ml larutan KH2PO4 0,2 M dan 195,5 ml larutan NaOH 0,2 M dalam labu ukur 1000 ml, kemudian ditambahkan air suling hingga volume mencapai 1000 ml4.

Pengujian Disolusi

Uji disolusi dilakukan menggunakan metode dayung. Sebanyak 50 mg sampel AM dimasukkan ke dalam vessel yang berisi 900 ml media disolusi pada suhu 37oC ± 0,5oC. Alat disolusi dijalankan dengan kecepatan 100 rpm. Larutan cuplik diambil sebanyak 5 ml pada menit ke-10, 20, 30, 45 dan 60. Setelah setiap pengambilan, volume media disolusi dalam labu disolusi dikembalikan dengan menambahkan media dalam jumlah yang sama. Prosedur yang sama diterapkan pada sampel KKAM dengan berat yang setara dengan 50 mg AM.

Penetapan Kadar

Absorbansi AM dan KKAM yang terdisolusi pada setiap interval waktu diukur menggunakan Spektrofotometer UV-Visible, kemudian konsentrasinya dihitung berdasarkan persamaan kurva baku yang telah ditetapkan.

Hasil

Pembuatan Kokristal Asam Mefenamat (KKAM) dengan metode LAG

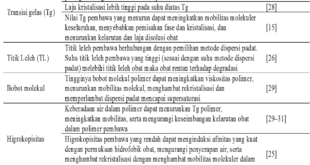

KKAM dibuat menggunakan metode LAG dengan perbandingan molar 1:1 dan 1:2 antara AM dan AS. Proses penggerusan dengan penambahan etanol 96% menghasilkan campuran homogen. Hasil perhitungan massa dan rendemen ditunjukkan pada Tabel 1.

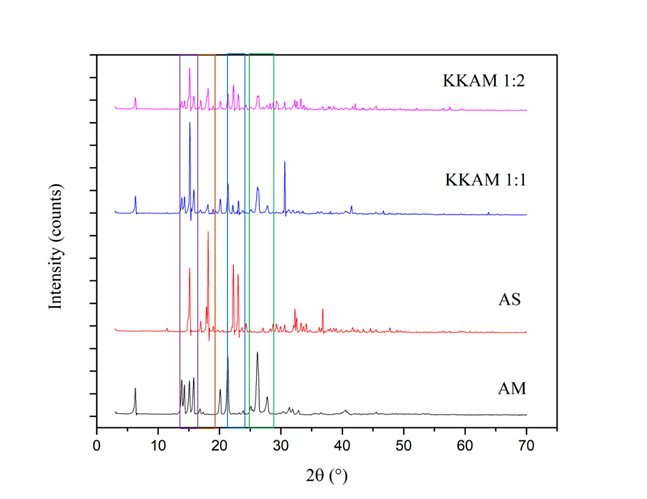

Tabel 1 Perhitungan Massa dan Rendemen Kokristal Berdasarkan Rasio Molar

Karakterisasi kokristal

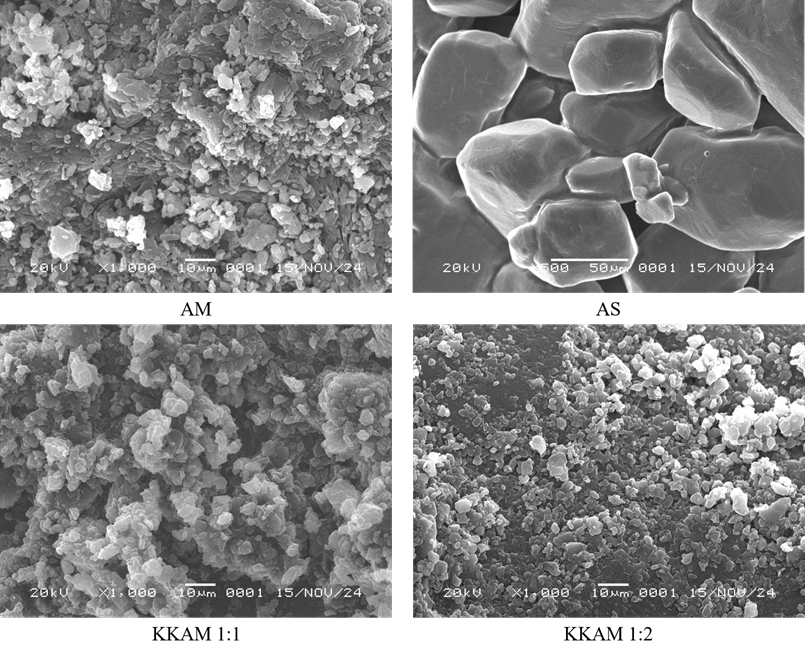

Hasil karakterisasi kokristal menggunakan instrumen SEM memberikan gambaran mengenai morfologi permukaan sebelum dan setelah proses pembentukan kokristal.

Gambar 1 Hasil karakterisasi dengan instrumen SEM

Pada uji SEM, morfologi AM menunjukkan partikel kasar tidak teratur, AS menunjukkan kristal besar, sedangkan KKAM 1:1 dan 1:2 menunjukkan partikel halus dan homogen, mendukung terbentuknya kokristal.

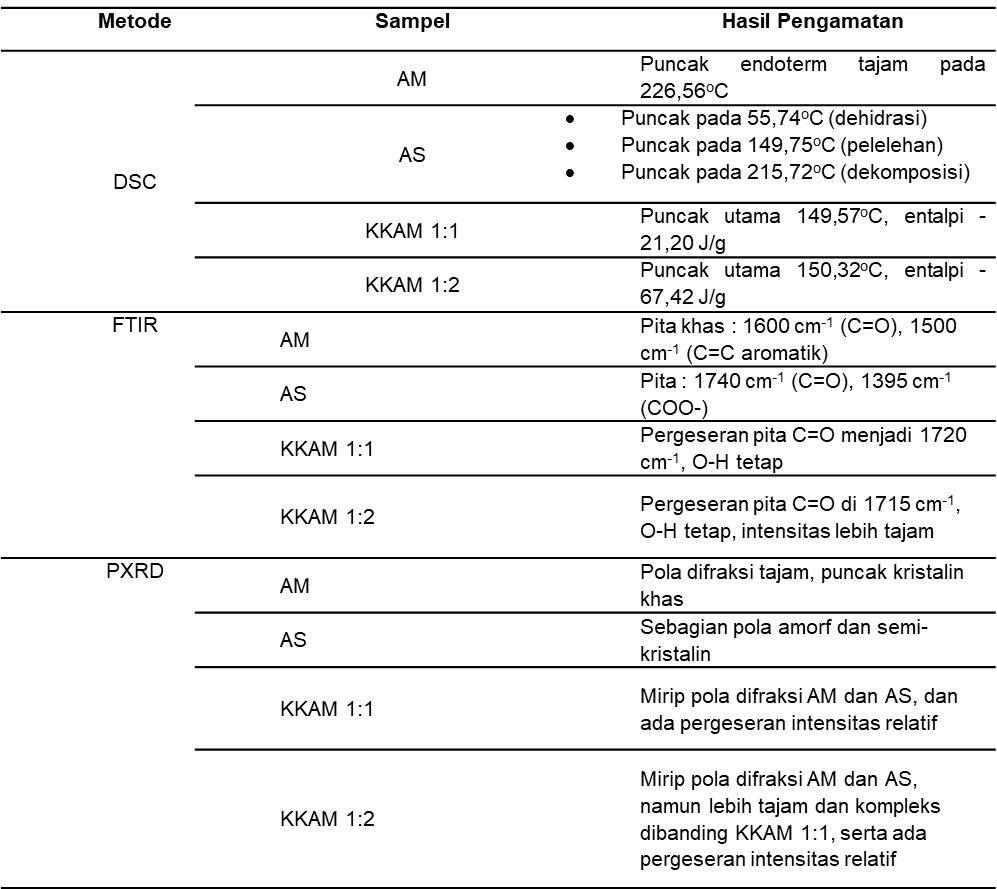

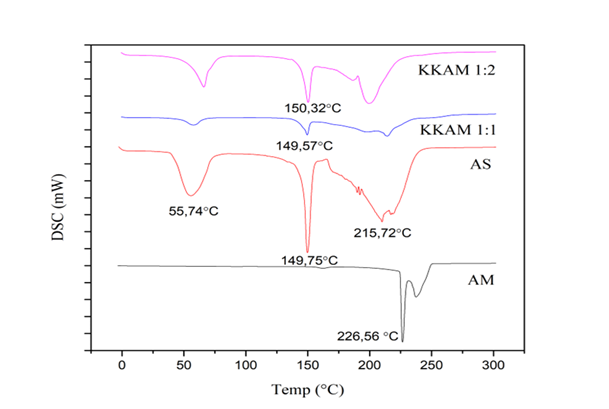

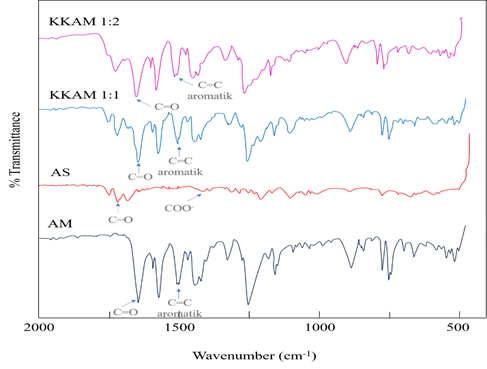

Karakterisasi lainnya yaitu menggunakan instrument DSC, FTIR dan PXRD pada Tabel 2 dan Gambar 2. Data ini memberikan gambaran mengenai perubahan sifat termal, interaksi fungsional, serta pola kristalinitas sebelum dan setelah proses pembentukan kokristal. Analisis dari masing-masing metode digunakan untuk memastikan terbentuknya kokristal yang stabil dan berbeda dari senyawa awal maupun koformer.

Gambar 2 Hasil karakterisasi dengan instrumen DSC

Gambar 3 Hasil karakterisasi dengan instrumen FTIR

Gambar 4 Hasil karakterisasi dengan instrumen PXRD

Pengujian Disolusi

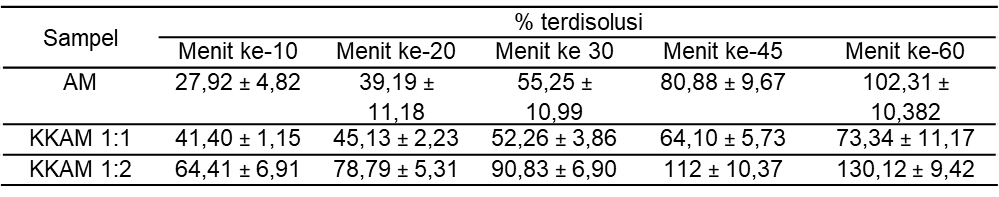

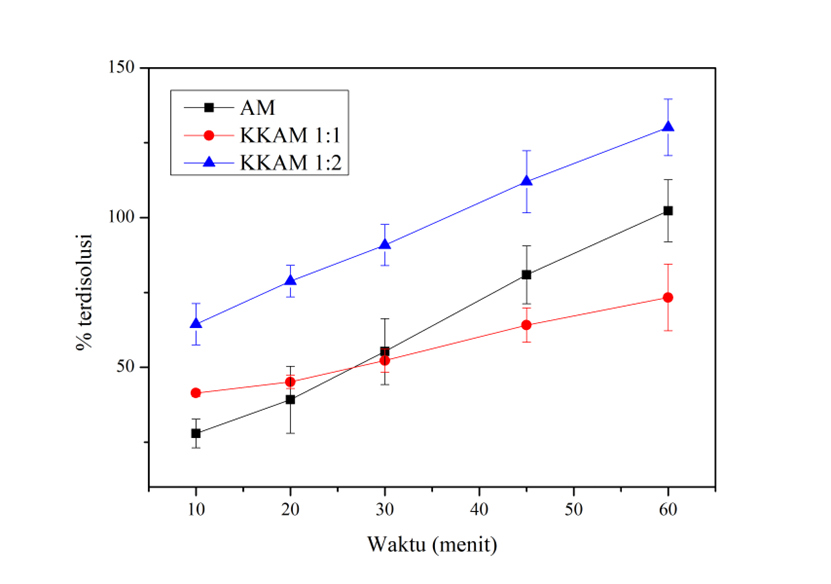

Tabel 3 Hasil uji disolusi

Hasil uji disolusi menunjukkan perbedaan profil pelepasan antara AM, KKAM 1:1 dan KKAM 1:2 dapat dilihat pada Tabel 3. KKAM 1:2 menunjukkan % terdisolusi yang paling tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan kokristal dengan rasio asam sitrat yang lebih tinggi dapat meningkatkan kelarutan AM akibat perubahan struktur kristal dan peningkatan interaksi hidrogen dengan pelarut5.

Gambar 5 Grafik hasil uji disolusi

Pembahasan

Pembuatan Kokristal Asam Mefenamat (KKAM)

KKAM dibuat menggunakan metode LAG, yaitu teknik penggilingan kering dengan penambahan sedikit pelarut untuk mempercepat pembentukan kokristal melalui interaksi antarmolekul6. Dalam penelitian ini, asam sitrat digunakan sebagai koformer karena memiliki tiga gugus karboksilat dan satu gugus hidroksil yang memungkinkan terbentuknya ikatan hidrogen dengan gugus amina atau karboksilat dari asam mefenamat5,7.

Proses kokristalisasi dilakukan dengan dua rasio molar, yaitu 1:1 dan 1:2 (AM : AS), dengan tujuan mengevaluasi pengaruh jumlah koformer terhadap efisiensi pembentukan kokristal. Sebanyak 241,285 mg asam mefenamat dicampur dengan 192,124 mg (untuk rasio 1:1) dan 384,248 mg (untuk rasio 1:2) asam sitrat, lalu ditambahkan etanol 96% hingga seluruh bahan terbasahi. Campuran digerus secara manual menggunakan mortar dan alu selama 15 menit hingga homogen, kemudian dikeringkan pada suhu ruang untuk menghilangkan pelarut dan mendapatkan produk kering4.

Metode LAG dipilih karena sederhana, ramah lingkungan, serta telah terbukti efektif dalam menghasilkan kokristal dengan efisiensi tinggi tanpa perlu proses pemanasan atau pelarutan berlebihan8. Proses ini diharapkan menghasilkan perubahan struktur kristal yang dapat dikonfirmasi melalui teknik karakterisasi seperti PXRD, FTIR, dan DSC.

Hasil pengeringan menunjukkan terbentuknya serbuk homogen berwarna putih kekuningan, menandakan kemungkinan terjadinya pembentukan kokristal. Rendemen kokristal pada tiap rasio molar kemudian dihitung sebagai indikator efisiensi proses. Variasi rasio molar dapat memengaruhi interaksi antarmolekul serta stabilitas kokristal yang terbentuk, sehingga penting untuk dianalisis lebih lanjut melalui studi karakterisasi.

Karakterisasi kokristal

Diferential Scanning Calorimetry (DSC)

DSC adalah teknik termoanalisis yang digunakan untuk mengukur perbedaan aliran panas antara sampel dan pembanding saat keduanya mengalami pemanasan dalam laju yang terkontrol. Teknik ini sangat bermanfaat dalam studi farmasi karena mampu mendeteksi berbagai peristiwa termal penting, seperti titik leleh9, transisi kaca (glass transition)10, kristalisasi10, dan reaksi kimia yang berperan penting dalam identifikasi pembentukan kokristal dan evaluasi kestabilan sistem multikomponen11.

Hasil DSC AM menunjukkan puncak endotermik tajam pada sekitar 226,56oC yang merupakan titik leleh bentuk polimorf dominan, mengindikasikan kristalinitas yang tinggi. AM diketahui memiliki beberapa bentuk polimorf, yaitu bentuk kristal yang berbeda dari senyawa yang sama. Setiap polimorf memiliki susunan molekul yang berbeda dalam kisi kristalnya, yang menghasilkan sifat fisikokimia yang berbeda, termasuk titik leleh. Selain itu, adanya puncak kecil di sekitar 237,47oC mungkin berasal dari polimorfisme minor atau dekomposisi. Titik leleh AM berdasarkan literatur adalah 230-231oC12. Sedangkan hasil DSC AS menunjukkan 3 puncak endotermik, yaitu sekitar 55,74°C (pelepasan air kristal), sekitar 149,75°C (pelelehan bentuk anhidrat), dan sekitar 215,72°C menunjukkan terjadinya dekomposisi13,14.

Profil DSC KKAM 1:1, menunjukkan adanya interaksi yang kuat antara kedua komponen dengan puncak utama pada sekitar 149.57°C menandakan penurunan titik leleh. Penurunan ini mengindikasikan pembentukan fase kristalin baru, yang bisa berupa kokristal atau campuran eutektik9,15. Selain itu, munculnya puncak-puncak minor di suhu yang lebih tinggi sekitar 198,13°C dan 214,25°C mungkin menunjukkan sisa AM yang belum berinteraksi atau dekomposisi parsial16.

Profil DSC campuran KKAM 1:2, mirip dengan perbandingan 1:1, tetapi dengan beberapa perbedaan, diantaranya puncak kehilangan air hidrat sekitar 66,08°C lebih besar karena proporsi asam sitrat yang lebih tinggi. Puncak utama sekitar 150,32°C memiliki intensitas yang lebih besar, menunjukkan lebih banyak material yang mengalami transisi fase pada suhu tersebut. Hal ini dapat diartikan sebagai peningkatan kestabilan termal akibat proporsi asam sitrat yang lebih besar, yang memungkinkan interaksi lebih kuat dan terbentuknya struktur kristal yang lebih terorganisir. Puncak di sekitar 186,80°C dan 199,20°C menunjukkan perubahan fase minor atau sisa material yang tidak sepenuhnya bereaksi.

Dari 2 perbandingan molar yang dioptimasi, menunjukkan terjadi interaksi dan penurunan titik leleh yang signifikan dibandingkan komponen murni. Pada KKAM 1:1 dan 1:2, puncak utama bergeser ke 149,57°C dan 150,32°C, mengindikasikan terbentuknya fase kristalin baru dengan potensi peningkatan laju disolusi. Entalpi lebih besar pada rasio 1:2 menunjukkan kokristal yang lebih stabil secara termal11.

Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR)

•

FTIR merupakan salah satu teknik spektroskopi yang digunakan untuk menganalisis interaksi antar molekul dalam kisi kristal yang menyertai pembentukan padatan kristal baru17. Setiap gugus fungsi menyerap radiasi inframerah pada frekuensi tertentu, menghasilkan puncak serapan pada spektrum FTIR. Gugus fungsi hasil karakterisasi AM diantarannya gugus karboksilat (-COOH) dengan pita serapan di sekitar 1650 – 1720 cm-1 dan gugus aromatik (C=C) dengan pita serapan di sekitar 1450 – 1600 cm-1. Berdasarkan literatur, bahwa terdapat gugus amina sekunder (N-H) dengan pita serapan di sekitar 3300 – 3500 cm-1, namun dari hasil karakterisasi menunjukkan pita yang dihasilkan tidak jelas. Sementara itu, AS menunjukkan pita serapan khas dari gugus karboksilat dan gugus hidroksil (-OH) yang dapat berinteraksi melalui ikatan hidrogen.

Pergeseran posisi pita serapan C=O dan O-H pada spektrum FTIR pada KKAM 1:2, menunjukkan indikasi kuat adanya interaksi intermolekul, seperti pembentukan ikatan hidrogen antara gugus C=O dari AM dan gugus O-H dari AS. Interaksi ini mengarah pada terbentuknya struktur supramolecular yang khas dari kokristal18. KKAM 1:2 juga menunjukkan intensitas dan ketajaman pita yang lebih tinggi dibandingkan AM dan AS murni, yang mengindikasikan struktur kristalin yang lebih teratur.

Pergeseran signifikan atau hilangnya sebagian pita karakteristik dari AM atau AS pada spektrum KKAM menjadi salah satu indikator terbentuknya kokristal. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan lingkungan kimia di sekitar gugus aktif akibat intermolekul / pembentukan ikatan hidrogen18–20. Dengan demikian, perubahan pita FTIR pada KKAM 1:1 dan 1:2 menunjukkan bukti spectral terbentuknya interaksi intermolekul seperti ikatan hidrogen, yang mengindikasikan keberhasilan proses kokristalisasi antara AM dan AS.

Powder X-Ray Diffraction (PXRD)

Analisis PXRD digunakan untuk mengidentifikasi perubahan struktur kristal. Teknik ini dapat memprediksi interaksi intermolekul (seperti ikatan hirogen) yang menunjukkan adanya perubahan struktur molekul dalam kisi kristal dan pembentukan fase kristal baru. Perubahan ini menghasilkan pola drifraksi spesifik berupa puncak-puncak tajam pada sudut 2θ tertentu17,21,22.

Pada gambar 1 terlihat perbedaan signifikan antara spektrum AM, AS, KKAM 1:1 dan KKAM 1:2. Pola difraksi AM murni menunjukkan sejumlah puncak intens dan tajam, terutama di sekitar 2θ ≈ 17°, 21°, dan 27°, yang merupakan ciri khas senyawa kristalin dengan tingkat kristalinitas tinggi. Sebaliknya, AS menunjukkan pola difraksi yang juga tajam, tetapi berbeda dari AM, menunjukkan struktur kristal yang berbeda di sekitar 2θ ≈ 16°, 19°, 23°, dan 24°.

Pada pola difraksi KKAM 1:1 dan KKAM 1:2, terlihat adanya perubahan yang signifikan dibandingkan dengan pola difraksi AM dan AS. Meskipun beberapa puncak dari AM dan AS masih teridentifikasi, namun terdapat kemunculan puncak-puncak baru yang tidak ditemukan pada AM maupun AS, serta pergeseran intensitas relatif dan posisi beberapa puncak menunjukkan adanya interaksi antarmolekul antara AM dan AS. Contohnya, pada kedua sampel KKAM terlihat puncak baru di sekitar 2θ ≈ 13° (ditandai kotak ungu pada gambar 4) dan 25° (ditandai kotak hijau pada gambar 4), serta perubahan pada intensitas relatif puncak di sekitar 2θ ≈ 21° (ditandai kotak hijau pada gambar 4) yang merupakan ciri khas AM. Hal ini mengindikasikan bahwa telah terjadi perubahan fasa padat akibat interaksi antara AM dan AS.

Namun, dengan masih terdeteksinya beberapa puncak karakteristik dari AM dan AS dalam pola difraksi KKAM 1:1 dan KKAM 1:2, dapat diinterpretasikan bahwa pembentukan kokristal belum optimal. Hal ini masih memerlukan penelitian dan pengembangan lebih lanjut untuk mengoptimalkan kondisi pembentukan kokristal ini23. Meskipun demikian, KKAM 1:2 menunjukkan pola difraksi yang tampak lebih kompleks dengan puncak yang lebih jelas misalnya muncul di 2θ ≈ 13° dan 25° terlihat lebih intens pada KKAM 1:2 dibandingkan KKAM 1:1 serta perbedaan pola dengan KKAM 1:1. Hal ini mengindikasikan kecenderungan pembentukan fasa kristalin baru yang lebih dominan dan terorganisir pada rasio ini. Hal ini dapat dikaitkan dengan kelebihan AS yang memungkinkan interaksi lebih optimal dengan AM. Hal ini juga memperkuat data DSC yang menunjukkan perubahan signifikan pada titik leleh dan entalpi pada rasio ini.

Dengan demikian, perubahan pola difraksi yang signifikan dan kemunculan puncak baru mendukung keberhasilan pembentukan kokristal AM–AS melalui metode LAG. Data PXRD ini memperkuat hasil dari FTIR dan DSC, serta menunjukkan bahwa rasio 1:2 berpotensi menghasilkan kokristal yang lebih stabil dan terdefinisi secara kristalografi, meskipun pembentukan kokristal ini memerlukan validasi lebih lanjut.

SEM

Analisis SEM menunjukkan adanya perbedaan ukuran dan morfologi yang berbeda dan khas24 antara AM, AS, dan KKAM. AM menunjukkan partikel tidak beraturan (ireguler) dengan permukaan kasar25, sedangkan AS memperlihatkan kristal besar berbentuk blok homogen26. Sementara itu, KKAM 1:1 dan KKAM 1:2 memperlihatkan partikel dengan morfologi baru yang lebih halus, homogen, dan terorganisir, menandakan adanya perubahan struktur akibat proses kokristalisasi.

Pada sampel KKAM 1:1, tampak morfologi baru berupa struktur berbentuk batang panjang dan homogen. Morfologi ini berbeda signifikan dari kedua senyawa murninya, yang menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan fisik akibat proses kokristalisasi. Hal ini diperkuat oleh pengamatan pada KKAM 1:2, di mana partikel tampak lebih terorganisir, dengan ukuran dan bentuk yang relatif seragam.

Namun demikian, pengamatan SEM tidak cukup untuk mengonfirmasi pembentukan kokristal secara definitif, karena perubahan morfologi juga dapat terjadi akibat campuran fisik, kondisi pengeringan, atau variabel proses lainnya. Oleh karena itu, interpretasi hasil SEM perlu didukung oleh data karakterisasi tambahan seperti PXRD, FTIR, dan DSC untuk memastikan terbentuknya fase kokristalin baru27.

Uji Disolusi

Hasil uji disolusi pada Tabel 2 menunjukkan bahwa KKAM dengan perbandingan molar 1:2 memiliki laju disolusi tertinggi dibandingkan dengan AM murni maupun kokristal KKAM 1:1. Pada menit ke-60, KKAM 1:2 mencapai 130,12% dibandingkan dengan KKAM 1:1 hanya 73,34% dan AM murni 102,31%. Peningkatan laju disolusi ini dapat dijelaskan oleh beberapa faktor penting yang saling berkaitan. Pertama, penurunan titik leleh 11 yang teramati pada hasil DSC KKAM 1:2 mengindikasikan terbentuknya fase kristalin baru dengan stabilitas termal yang lebih rendah dibandingkan senyawa murninya. Titik leleh yang lebih rendah sering kali dikaitkan dengan berkurangnya energi kisi kristal, sehingga mempercepat pelepasan zat aktif ke dalam medium disolusi. Kedua, terbentuknya fase kristalin baru pada KKAM 1:2 telah dikonfirmasi melalui analisis XRD, yang menunjukkan pola difraksi baru yang berbeda dari AM dan AS murni. Pembentukan kokristal dapat meningkatkan keterbasahan (wettability), menurunkan energi permukaan, dan menciptakan struktur molekul yang lebih mudah larut, terutama jika koformer bersifat sangat hidrofilik seperti asam sitrat28. Ketiga, dari hasil SEM, perubahan morfologi partikel pada KKAM 1:2 memperlihatkan bentuk partikel yang lebih homogen dan berpori, berbeda dari morfologi AM dan AS murni. Peningkatan luas permukaan spesifik dan porositas ini dapat mempercepat disolusi karena memperbesar area kontak dengan medium29. Selain itu, ukuran partikel yang lebih kecil dan terdispersi dengan baik dalam kokristal juga berkontribusi terhadap peningkatan kelarutan dan laju disolusi30.

Secara keseluruhan, peningkatan disolusi pada KKAM 1:2 merupakan hasil dari sinergi antara perubahan termal, kristalografi, dan morfologi partikel. Hal ini menunjukkan bahwa rasio molar koformer yang lebih tinggi tidak hanya meningkatkan interaksi intermolekul tetapi juga menghasilkan struktur kokristalin yang secara fisik dan kimia lebih menguntungkan untuk meningkatkan kelarutan obat yang memiliki kelarutan rendah seperti asam mefenamat.

Kesimpulan

Kokristalisasi asam mefenamat (AM) dengan asam sitrat (AS) menggunakan metode Liquid-Assisted Grinding (LAG) berhasil membentuk fase kristalin baru, sebagaimana dibuktikan melalui analisis FTIR, DSC, dan SEM. Namun dari hasil PXRD menunjukkan kokristal ini belum optimal, ditunjukkan dengan adanya puncak baru dan ada puncak yang masih sama dengan AM dan AS murni. Selain itu, KKAM dengan rasio 1:2 menunjukkan laju disolusi tertinggi (130,12% dalam 60 menit), jauh melebihi AM murni dan KKAM 1:1. Peningkatan ini didukung oleh perubahan struktur kristal, interaksi intermolekul, dan morfologi partikel. Dengan demikian, kokristalisasi dengan asam sitrat efektif untuk meningkatkan disolusi.

Daftar Pustaka

1. Nurhikmah, W.; Sumirtapura, Y. C.; Pamudji, J. S. Dissolution Profile of Mefenamic Acid Solid Dosage Forms in Two Compendial and Biorelevant (FaSSIF) Media. Sci Pharm 2016, 84 (1), 181–190. https://doi.org/10.3797/scipharm.ISP.2015.09.

2. Huang, Y.; Kuminek, G.; Roy, L.; Cavanagh, K. L.; Yin, Q.; Rodríguez-Hornedo, N. Cocrystal Solubility Advantage Diagrams as a Means to Control Dissolution, Supersaturation, and Precipitation. Mol Pharm 2019, 16 (9), 3887–3895. https://doi.org/10.1021/acs.molpharmaceut.9b00501.

3. Umar, S.; Farnandi, R.; Salsabila, H.; Zaini, E. Multicomponent Crystal of Trimethoprim and Citric Acid: Solid State Characterization and Dissolution Rate Studies. Open Access Maced J Med Sci 2022, 10, 141–145. https://doi.org/10.3889/oamjms.2022.7920.

4. Abdullah, A.; Tahar, N. Dissolution Improvement of Mefenamic Acid Through Cocrystallization with Aminobenzoic Acid Using Liquid-Assisted Grinding Method. Journal Of Pharmacy and Science) 2022, 5 (2), 46–53.

5. Rachmaniar, R.; Riasari, H.; Fauziah, L.; Kenti; Ferdiansyah, R. The Effect of Cocrystallization Method and Citric Acid as Coformer on Water Solubility of Ethyl P-Metoxycinnamate Particle. AIP Conf Proc 2020, 2219. https://doi.org/10.1063/5.0003178.

6. Bandaru, R. K.; Rout, S. R.; Kenguva, G.; Gorain, B.; Alhakamy, N. A.; Kesharwani, P.; Dandela, R. Recent Advances in Pharmaceutical Cocrystals: From Bench to Market. Front Pharmacol 2021, 12. https://doi.org/10.3389/fphar.2021.780582.

7. Singh, M.; Barua, H.; Jyothi, V. G. S. S.; Dhondale, M. R.; Nambiar, A. G.; Agrawal, A. K.; Kumar, P.; Shastri, N. R.; Kumar, D. Cocrystals by Design: A Rational Coformer Selection Approach for Tackling the API Problems. Pharmaceutics 2023, 15 (4). https://doi.org/10.3390/pharmaceutics15041161.

8. Rong, Y.; Xue, S.; Li, S.; Pang, S. Study on Preparation of Pillararene Cocrystals by Liquid-Assisted Grinding. J Phys Conf Ser 2023, 2539 (1). https://doi.org/10.1088/1742-6596/2539/1/012050.

9. Karagianni, A.; Malamatari, M.; Kachrimanis, K. Pharmaceutical Cocrystals: New Solid Phase Modification Approaches for the Formulation of APIs. Pharmaceutics 2018, 10 (1). https://doi.org/10.3390/pharmaceutics10010018.

10. Leyva-Porras, C.; Cruz-Alcantar, P.; Espinosa-Solís, V.; Martínez-Guerra, E.; Piñón-Balderrama, C. I.; Martínez, I. C.; Saavedra-Leos, M. Z. Application of Differential Scanning Calorimetry (DSC) and Modulated Differential Scanning Calorimetry (MDSC) in Food and Drug Industries. Polymers. MDPI AG January 1, 2020. https://doi.org/10.3390/polym12010005.

11. Janovszky, D.; Sveda, M.; Sycheva, A.; Kristaly, F.; Zámborszky, F.; Koziel, T.; Bala, P.; Czel, G.; Kaptay, G. Amorphous Alloys and Differential Scanning Calorimetry (DSC). J Therm Anal Calorim 2022, 147 (13), 7141–7157. https://doi.org/10.1007/s10973-021-11054-0.

12. National Center for Biotechnology Information. Mefenamic Acid. National Library of medicine. https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Mefenamic-Acid (accessed 2025-01-13).

13. Tsioptsias, C.; Panagiotou, A.; Mitlianga, P. Thermal Behavior and Infrared Absorbance Bands of Citric Acid. Applied Sciences (Switzerland) 2024, 14 (18). https://doi.org/10.3390/app14188406.

14. Lambros, M.; Tran, T.; Fei, Q.; Nicolaou, M. Citric Acid: A Multifunctional Pharmaceutical Excipient. Pharmaceutics 2022, 14 (5). https://doi.org/10.3390/pharmaceutics14050972.

15. Saganowska, P.; Wesolowski, M. DSC as a Screening Tool for Rapid Co-Crystal Detection in Binary Mixtures of Benzodiazepines with Co-Formers. J Therm Anal Calorim 2018, 133 (1), 785–795. https://doi.org/10.1007/s10973-017-6858-3.

16. Yamazaki, M.; Shimamura, E.; Hanawa, T.; Kawano, Y. Microparticulated Mefenamic Acid with High Dispersion Stability for Pediatric Dosage Form. Children 2022, 9 (6). https://doi.org/10.3390/children9060861.

17. Wicaksono, Y.; Setyawan, D.; Siswandono; Siswoyo, T. A. Preparation and Characterization of a Novel Cocrystal of Atorvastatin Calcium with Succinic Acid Coformer. Indonesian Journal of Chemistry 2019, 19 (3), 660–667. https://doi.org/10.22146/ijc.35801.

18. Doloking, H.; Sartika, A. T.; Tahar, N. Formation of Hydrochlorothiazide – Para-Aminobenzoic Acid Cocrystals by Solvent Evaporation Method. ad-Dawaa’ Journal of Pharmaceutical Sciences 2021, 4 (1). https://doi.org/10.24252/djps.v4i1.21301.

19. Isnaeni, N. L.; Trisna Wulandari, W.; Alifiar, I. Prosiding Seminar Nasional Diseminasi Penelitian Program Studi S1 Farmasi 2021 STIKes BTH Tasikmalaya Tasikmalaya. 2021.

20. Shishkina, S. V.; Vaksler, Y. A.; Konovalova, I. S.; Dyakonenko, V. V.; Varchenko, V. V. Quantum Chemical Study on Mefenamic Acid Polymorphic Forms. ACS Omega 2022, 7 (21), 17544–17554. https://doi.org/10.1021/acsomega.1c06967.

21. Kumar Bandaru, R.; Rout, S. R.; Kenguva, G.; Gorain, B.; Alhakamy, N. A.; Kesharwani, P.; Dandela, R. Recent Advances in Pharmaceutical Cocrystals: From Bench to Market. Front Pharmacol 2021, 12. https://doi.org/10.3389/fphar.2021.780582.

22. Jassim, Z. E.; Al-Kinani, K. K.; Alwan, Z. S. Preparation and Evaluation of Pharmaceutical Cocrystals for Solubility Enhancement of Dextromethorphan HBr. International Journal of Drug Delivery Technology 2021, 11 (4), 1342–1349. https://doi.org/10.25258/ijddt.11.4.37.

23. Gong, N.; Yu, H.; Wang, Y.; Xing, C.; Hu, K.; Du, G.; Lu, Y. Crystal Structures, Stability, and Solubility Evaluation of a 2:1 Diosgenin–Piperazine Cocrystal. Nat Prod Bioprospect 2020, 10 (4), 261–267. https://doi.org/10.1007/s13659-020-00256-y.

24. Padrela, L.; Rodrigues, M. A.; Tiago, J.; Velaga, S. P.; Matos, H. A.; Azevedo, E. G. De. Tuning Physicochemical Properties of Theophylline by Cocrystallization Using the Supercritical Fluid Enhanced Atomization Technique. Journal of Supercritical Fluids 2014, 86, 129–136. https://doi.org/10.1016/j.supflu.2013.12.011.

25. Nakapraves, S.; Warzecha, M.; Mustoe, C. L.; Srirambhatla, V.; Florence, A. J. Prediction of Mefenamic Acid Crystal Shape by Random Forest Classification. Pharm Res 2022, 39 (12), 3099–3111. https://doi.org/10.1007/s11095-022-03450-4.

26. Macaringue, E. G. J.; Li, S.; Li, M.; Gong, J.; Tang, W. Crystallization Behavior of Citric Acid Based on Solution Speciation and Growth Kinetics; 2020.

27. Ainurofiq, A.; Mauludin, R.; Mudhakir, D.; Soewandhi, S. N. Synthesis, Characterization, and Stability Study of Desloratadine Multicomponent Crystal Formation; 2018; Vol. 13.

28. Guo, M.; Sun, X.; Chen, J.; Cai, T. Pharmaceutical Cocrystals: A Review of Preparations, Physicochemical Properties and Applications. Acta Pharm Sin B 2021, 11 (8), 2537–2564. https://doi.org/10.1016/j.apsb.2021.03.030.

29. Wang, Y.; Zhao, Q.; Hu, Y.; Sun, L.; Bai, L.; Jiang, T.; Wang, S. Ordered Nanoporous Silica as Carriers for Improved Delivery of Water Insoluble Drugs: A Comparative Study between Three Dimensional and Two Dimensional Macroporous Silica. Int J Nanomedicine 2013, 8, 4015–4031. https://doi.org/10.2147/IJN.S52605.

30. Huang, Z.; Staufenbiel, S.; Bodmeier, R. Combination of Co-Crystal and Nanocrystal Techniques to Improve the Solubility and Dissolution Rate of Poorly Soluble Drugs. Pharm Res 2022, 39 (5), 949–961. https://doi.org/10.1007/s11095-022-03243-9.

cara mengutip artikel

https://jurnal.unpad.ac.id/farmasetika/rt/captureCite/64634/0

Majalah Farmasetika Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi SINTA 3

Majalah Farmasetika Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi SINTA 3